Begegnungen von Naturwissenschaften und Kunst finden statt, wenn die Betrachtung von Bildern naturwissenschaftliche Erkenntnisse und Entwicklungen einbezieht. Sie formen mit am Zeitgeist, dem Hintergrund vor dem der Künstler arbeitet und fließen ein in sein Werk.

Mit den Betrachtungen von fünf Bildwerken des 20. Jahrhunderts ist der Versuch angeboten, auf ästhetischen und reflektierenden Wegen in die Zusammenhänge unterschiedlich erscheinender und doch verbundener Denk- und Vorstellungsstile einzugehen. Wissenschaft und Kunst, beide formen den Umgang mit Wirklichkeit und sie erzeugen Wirklichkeit.

AUF PARALLELEN WEGEN

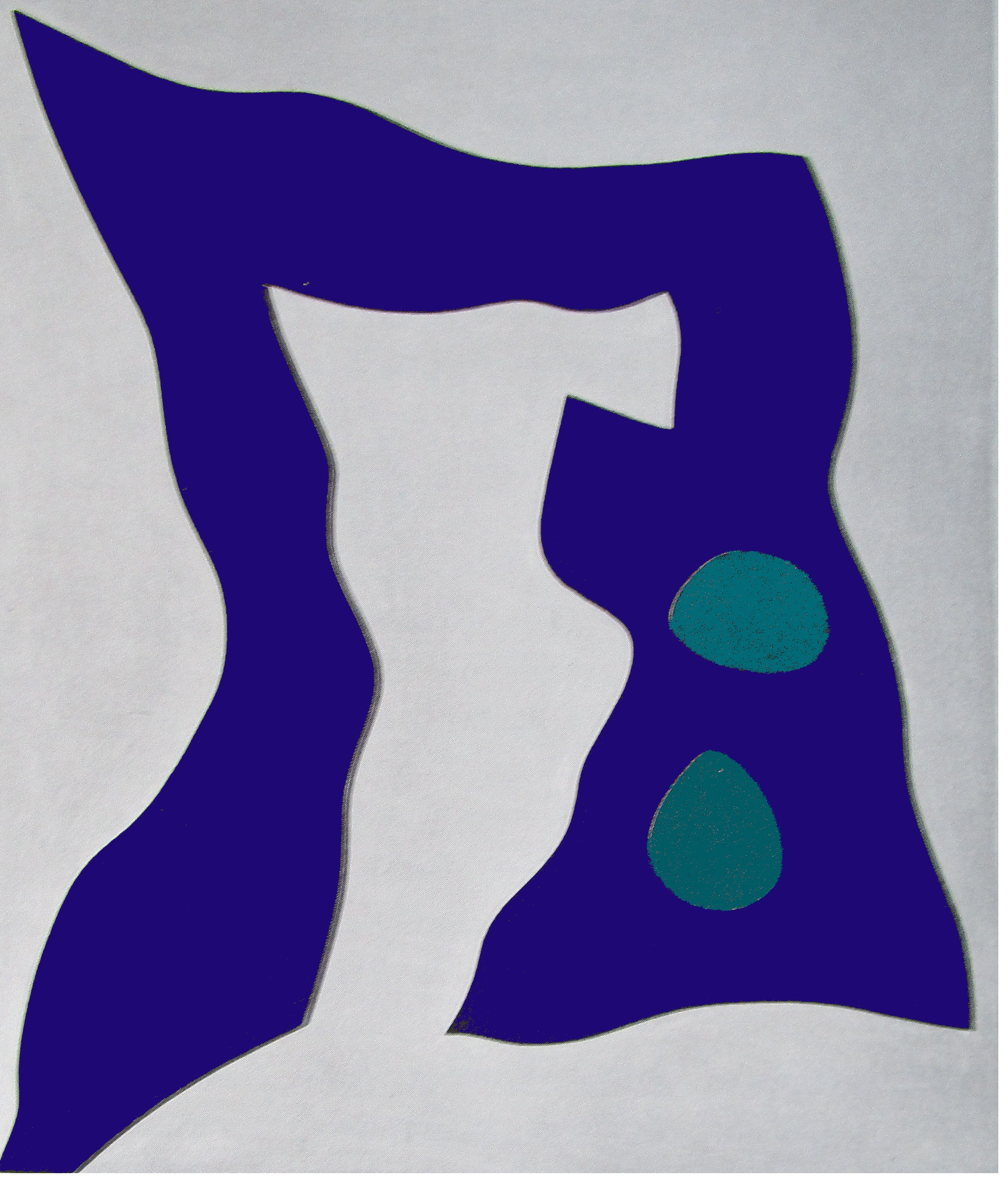

Willi Baumeister

Faust, Schatten I, 1952

Ol auf Hartfaser, 81 x 100 cm

„Alles Stoffliche löst sich auf in Kräfte,“sagte der Maler Willi Baumeister 1950 in einem Vortrag und charakterisierte damit nicht etwa seine ungegenständliche Malweise, sondern die Atomphysik. Sie war es, die im Mittelpunkt der Interessen stand und seit fünf Jahrzehnten im Vordergrund der naturwissenschaftlichen Forschung.

Ins Innere der Materie

Die Beziehung zwischen Stofflichem und Kräften oder anders ausgedrückt, die Beziehung zwischen Materie und Energie beschäftigte die Physiker. Die Vorstellung von Atomen als kleinste Bestandteile der Materie war zwar seit der Antiken bekannt, aber nun rückten weitere Eigenschaften ins Visier der Wissenschaftler. Sie untersuchten die Kräfte und Dynamiken, in deren Bahnen und Felder Atome sich bewegen, annähern, entfernen und schließlich sichtbare Welt bilden. Nicht die Vorstellungen von Atomen als Bausteine der Materie erwiesen sich als zutreffend, sondern solche, in denen dynamischer Bewegungen enthalten sind. Nicht mit unteilbaren, kleinsten Einheiten gingen Atomphysiker um, sondern mit Atomkernen, deren Spaltbarkeit sie entdeckt hatten. Durch diese Entwicklung wird die Menschheit konfrontiert mit unvorstellbare Kräften, die naturwissenschaftliche Forschung und Technologie freizusetzen vermag.

Beim Vordringen in das Innere der Materie entdeckten die Forscher, dass unter der Welt der Atome sich eine weitere, nämlich subatomare Welt befindet Sie verhält sich anders als es aus der klassischen Physik heraus zu erwarteten war. Im Subatomaren waren keine noch so kleinen materiellen Bestandteile zu untersuchen, sondern die Gesetzmäßigkeiten von unsichtbaren Elementarteilchen, deren energetische Wirkungen man aufspüren konnte, die aber in Raum und Zeit nur unter vorgegebenen Bedingungen zu bestimmen waren. Diese Vorgänge werden durch die Quantentheorie beschrieben und ihr folgend entfaltet sich das Bild einer Wirklichkeit, deren Inhalte nicht isoliert bestehen, sondern dynamisch miteinander verbunden sind.

Dynamischer Tanz Der atomphysikalischen Sicht folgend, sind die Welt und unsere eigene Existenz anders, als wir sie erleben. Der anfaßbare, sichtbare Gegenstand und seine statische Geschlossenheit verwandelt sich in etwas, das aus Bewegungen und Kräften geformt ist. Die harte Konkretheit des Stofflichen transferiert in ein Bild seiner inneren Bewegungsenergien, die die Formwerdung erst ermöglichen. Die gegenständliche Welt ist keine aufgebaute, sondern ein schwebender, kurvender Tanz. Der Verlust materieller Substanz selbst kleinster Teilchen macht Platz dem Fließen von vergleichsweise geistig erscheinender Wirkungen. Die Choreographie dieser Kräfte bildet unterschiedliche Figuren und Gestalten, die die Objekte unserer Sinneserlebnisse sind. Wir sehen und spüren sie in fester Gegenständlichkeit, aber ihr eigentliches Sein ist innerer Dynamik.

Die psychischen Energien des bildenden Künstlers folgen der gleichen Eigenart. Die Dynamik einer Idee manifestiert sich mittels Werkzeug und Materialien zu den Elementen des Kunstwerks. Die entstehenden Formen sind Wirkung innerer Kräfte, die nicht statisch im psychischen Inneren verbleiben, sondern zur dynamischen Kommunikation mit dem Außen drängen. Geistige Energie materialisiert sich zu sinnlich Wahrnehmbaren in der Kunst, während in der Atomphysik das sinnlich Wahrnehmbare als immaterielle Energie erkannt wird.

Auflösung des Gegenstands Das heißt beim betrachteten Bild: Die physikalischen und mathematischen Theorien über die Zerlegung der Dingwelt in ihre kleinsten und energetischen Bestandteile, die Erfahrungen der Forscher mit den unbekannten Energieverhalten und den Problemen, diese zu bestimmen, schaffen synchron eine bestimmte geistige Atmosphäre. Der naturwissenschaftliche Paradigmenwechsel beginnt mit neuen Möglichkeiten des Vorstellens, Denkens, Formgebens langsam und auf verschiedene Weisen im geistigen, kulturellen Leben präsent zu sein.

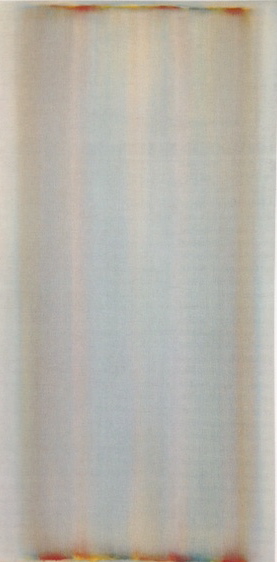

Nachdem in der Naturwissenschaft der Gegenstand in Atome und Energien zerlegt wurde, gewinnt auch die Kunst einen neuen Blick auf die gegenständliche Welt. Die analytisch erreichte Relativierung des Gegenstands legt nahe, ihn auch in der künstlerischen Darstellung durch nicht-gegenständliche Inhalte zu ersetzen. Selbst diese freien, ungegenständlichen Formen werden in der Malerei des 20. Jahrhunderts von manchen Malern nochmals reduziert. Sie verabsolutieren die urkünstlerischen Elemente, die Bildmittel Farbe und Form. Beide werden abgelöst vom Gegenstand und somit selb-

ständig in der Farbfeldmalerei demonstriert. Das neue Verständnis von Materie begünstigt Entwicklungen in der bildenden Kunst, die zur Geburt der abstrakten Malerei in verschiedenen Formen führt. Gleichzeitig steht die Fotografie bereit, das Abbilden des gegenständlich Sichtbaren zu übernehmen.

Der abstrakte Maler Willi Baumeister schildert die Situation von Kunst und Wissenschaft seiner Zeit in Fortführung des anfangs zitierten Satzes folgendermaßen: „Im subatomaren Bereich gibt es Teile, die sich, unbekannten, freien Kräften zufolge, unbestimmbar verhalten. Auch hier Antilogik, Entmaterialisierung, Entstofflichung, dafür Bewegung und Schweben. Hätten die abstrakten Maler diese Bestätigung durch die Wissenschaft nicht, so würden sie trotzdem wie bisher ihrer eigenen unbekannten Führung weiter folgen, denn die Kunst hat parallel entdeckt und ist keine Illustration zu modernen physikalischen Vorgängen.“ Deutlich ist gesagt, daß die abstrakte Kunst nicht in einer kausalen Abhängigkeit zur Wissenschaft steht.

Jedoch gleichzeitig beobachtet Baumeister die synchrone Analogie von Phänomenen der Atomphysik und der gegenstandslosen Malerei, die er

Auf parallelen Wegen und andere praktizieren. Sie macht ihn aufmerksam auf Dimensionen des wissenschaftlichen Zeitgeschehens, die sich parallel zur Eigenart seines eigenen künstlerischen Schaffens ausbreiten. Die „eigene, unbekannte Führung“ durch das Unbewußte schafft in Baumeister Formen, die aus ihm emporsteigen und sich im Bilde materialisieren. Sie sind Teil der menschlichen Natur und in diesem Sinn ebenfalls Naturformen, wie die, die wir wahrnehmen in der gegenständlichen Welt. Sie fungieren als Objekte naturwissenschaftlicher Forschung so, wie die inneren Figurationen Baumeisters Objekt der künstlerischen Bearbeitung sind.

Raum ohne Gegenstand Das Bild, das Willi Baumeister 1952 gemalt hat, läßt uns als Betrachter eintreten in einen Raum ohne Gegenstände, ohne Dinge, wie wir sie zu sehen gewohnt sind. Diese Tatsache allein läßt spüren, dass wir uns in einer anderen Wirklichkeit befinden, die nichts mit der Alltagswirklichkeit zu tun hat und ungeahnte bildnerische Möglichkeiten anbietet. Die Virtualität des Bildraums ist nicht durch mediale, digitale Techniken geschaffen, sondern läßt ein Hervorkommen aus psychischen Imaginationen erahnen. Sie entspricht völlig der individuellen Innenwelt Willi Baumeisters.

Unbenennbare, aber deutliche, kräftig farbige Formen bewegen sich schwebend über die hellgraue Fläche. Eine schwarze, senkrecht gelagerte Form driftet auseinander wie ein erschütterter Kontinent, der Inseln bildet. Die spitzwinklige schwarze Dreiecksinsel wächst zusammen mit farbstarken Formen auf einem blauen Trapez und bildet eine neue Einheit mit ihm. Gelegentlich dicht, dann wieder weiter entfernt hängen Formen, die aussehen, als könnten sich ihre Umrisse jeder Zeit verändern. Manche sind umzittert von zarten, linearen Tentakeln. Ein zentrales Kräftegefüge bestimmt über Bewegung, Annäherung und Distanzierung der Formen untereinander, über ihre Schwere und Leichtigkeit.

Künstlerische Visionen Mit welchem Wahrnehmungsorgan fasst der Maler diese Phänomene, die er auf der Hartfaserplatte mit Ölfarbe bannt, als wären sie selbstverständlich? Baumeister selbst beschreibt den Vorgang in seinem Buch „Das Unbekannte in der Kunst“ in etwa folgendermaßen: Als Künstler geht er von einem Einfall, einer Vision aus, die aus ihm selbst aufsteigt. Es sind nicht Formen, die draußen sind, sondern solche, die in ihm sind. Er bildet also nicht ein vorgegebenes Motiv ab, sondern bildet selbst das Motiv. Um die Vision dazustellen, wählt er seine Mittel weniger aus, als daß sie ihm entgegenkommen. Die ersten Bestimmungspunkte, Spuren und Farbakzente auf der Bildfläche ziehen den Künstler immer mehr in den Einflußbereich seiner Ausdrucksmittel. Es entsteht im bildnerischen Prozess ein Navigieren zwischen der Vision und dem nun Sichtbar-werden, dem Ausspielen des Konkreten.

Das ursprüngliche Ziel relativiert sich zugunsten eines Erkenntniszieles, das er auf dem Weg künstlerischen Formerfindens zu erreichen sucht. Die aus des Künstlers Mitte aufsteigende Formdynamik treibt ihn „zu einem unbekannten Ort, zu dem bisher Unbekannten.“

Naturwissenschaftliche Visionen Der hier beschriebene künstlerische Gestaltungsprozess entspricht in zentralen Zügen dem wissenschaftlichen Erkenntnisvorgang, wie ihn viele große Naturwissenschaftler beschreiben. Der Durchbruch zu einer lang gesuchten Problemlösung ist oft eingebettet in ein kreatives Verlassen des engeren Zielfeldes, einem intuiierenden Umkreisen des Problems, das Aufsteigen innerer Bilder, sogar traumartiger Sequenzen, zuläßt. Bekannte Naturwissenschaftler von Johannes Kepler bis Werner Heisenberg beschreiben noch nachträglich ergriffen ihre psychische Situation, in der sie Unbekanntes aus sich aufgestiegen sahen, das sich formierte zu einer neuen, bisher nicht gefundenen, oft Aufsehen erregenden Erkenntnis.

Diese lebhaften Erfahrungen von Künstlern und Wissenschaftler beeindrucken durch den Formwillen psychischer Kräfte. Sie korrespondieren mit den bewußt verfolgten Absichten, aber sie entfernen sich auch von ihnen und werden gerade dadurch fündig. Offensichtlich sind es andere, nicht bewußte psychische Bereiche, aus denen sie schöpfen.

Die psychische Dimension des Unbewußen ist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ebenfalls Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung. Sigmund Freud und C.G. Jung beschäftigten sich in der Psychoanalyse mit jenen inneren Kräften, auf die sich der Künstler Baumeister bezieht. Zum „Unbekannten“ in seiner Kunst führt ihn das Unbewußte. Er erfährt dessen Kräfte als Formgeber seiner Bildinhalte und sie verbinden ihn mit den archetypischen Vor-Bildern der Menschheit.

Dem Naturwissenschaftler fällt es erfahrungsgemäß schwerer, die apriorischen Prägungen seiner Erkenntnisse zu schätzen, ein Formerfühlen und gestaltbares Formerleben neben mathematischem Erfassen zu akzeptieren. Obwohl gerade diese Konditionierung und diese Fähigkeiten, die außerordentlichen Durchbrüche außergewöhnlicher Naturwissenschaftler geschehen lassen. Der mathematische Physiker und Nobelpreisträger von 1945 Wolfgang Pauli spricht in diesem Zusammenhang vom „Vorhandensein regulierender typischer Anordnungen, denen sowohl das Innen wie das Außen des Menschen unterworfen ist,“ und fragt nach den „Urbilder im Hintergrund der Physik“.

Die Naturwissenschaften, wie Atomphysik, Molkularbiologie, wissenschaftliche Psychologie, und die bildende Kunst folgen im 20. Jahrhundert der gleichen Bewegungsrichtung. Sie befinden sich auf einem Weg vom sichtbaren Außen zum unsichtbaren Innen und erkennen dort das Wirken von Energien.

Fausts Schatten

Willi Baumeister hat das Bild, das diesen Überlegungen vorausgestellt ist, „Faust, Schatten I“. genannt. Es sind mehrere Bilder entstanden, als der Künstler Goethes Faust las und sich mit der bedrohlichen und stellvertretenden Seite dieser Figur auseinandersetzte. Der Widerschein dessen in Baumeisters Inneren muß in dieses Bild projiziert sein. Es illustriert keine Personen des Dramas, sondern quasi ihre Schatten auf der Innenwand der Seele. Die dort gebildeten Formen bewegen sich als Motivelemente zur Malfläche. Sie halten Spannungen untereinander, positionieren Gewichte oder lassen sie entschweben, gemäß den Steuerungen, die von „Faust“ und dem Malprozess selbst ausgehen.

Gemeinsamkeit

Willi Baumeister betrachtet die Figurationen aus seelischem Erleben, die Inhalt seiner Bilder sind, als „Naturformen“ in dem Sinn, dass alles, was aus dem Menschen aufsteigt, von seiner Natur geschaffen ist und nur Natur sein kann. Ganz einfach gesagt: „Natur hat sich geäußert.“ Seine Zeitgenossen teilten nicht unbedingt diese Anschauung, sondern sahen in der ungegenständlichen Kunst eher etwas Unnatürliches und während des sogenannten Dritten Reiches sogar „Entartetes“. Dagegen schreibt Willi Baumeister: „Das Substantielle der künstlerischen Ausdrucksmittel ist das Natürliche, das die Konkretisierung des Kunstwerks allein bewirkt.“ In diesem Sinn ist das betrachtete Objekt von Künstler und Wissenschaft eines, das sie verbindet, nämlich die Natur.