Was zehn kleine Zappelmänner mit Pythagoras zu tun haben

Zehn Finger hat der Mensch. Durch sie bekommt er die Welt in den Griff, versucht er ihrer Dinge und Erscheinungen Herr zu werden. Und zwar zählend. Unser Körper taugt als Rechenmaschine. An unseren Händen und Füßen sitzen, wie Perlen aufgereiht, Repräsentanten von Mengen. Sie erlauben abzubilden, was in Ein-oder Vielzahl uns umgibt. Dazu die Füße zu benutzen, wäre nicht immer praktisch, aber die Hände sind ständig in Reichweite und so wurden sie wohl Grundlage der weltweit verbreitesten Zähl- und Rechenweise, dem Dezimalsystem. Seine fundamentale Idee besteht darin, mit der Einheit des Zehners Hunderter, Tausender und weit umfangreichere Mengen darzustellen. Selbst, wenn wir auf diese Weise in unendlichen Zahlendaten landen, die Bezeichnung unseres digitalen Rechner erinnert daran, dass alles einmal mit den Fingern (lateinisch: digitus=Finger) begann. So selbstverständlich es ist, von der naturgegebenen Zehn auszugehen, – für manche Philosophen des Altertums, selbst noch für Leibniz wäre die Vorstellung von der Geburt der Mathematik aus der menschlichen Hand ein Gräuel gewesen. Für diese Denker traten Zahlen aus einer göttlichen Sphäre hervor, waren von Raum und Zeit und schon gar vom Menschen unabhängige Ideen.

Doch bevor wir uns auf den Gedanken einlassen, dass Zahlen der Welt als Prinzip eingeschrieben sein könnten, wollen wir nur zählen. Einfach nur bis zehn. Dass dies gar nicht so einfach ist, verraten Sprachen, die über das Nennen der Zahl drei nicht hinauskommen. Eine größere Menge als drei ausgestreckte Finger anzeigen, war für manche Stämme einfach „viel“. Die Siouxindianer dagegen reckten bis zu neun Finger in die Höhe, aber dann kam ein Problem: die Zehn. Sie wiesen mit dem Zeigefinger der einen Hand auf den Daumen der anderen. Das hieß zehn. Zeigten sie auf zwei Finger der anderen Hand waren das zwanzig und so fort. Zwei gespreizte Hände bedeuteten schon Hundert. Diese Handzeichen waren praktisch, aber leider nur für einen Moment sichtbar.

Sollte Handel getrieben oder die Historie von Lebens- oder Herrschaftsjahren festgehalten werden, mussten sie fixiert werden. Dafür wurden Zeichen und Symbole entwickelt, geritzt und geschrieben auf verschiedenartigsten Untergründen und der Zahlraum der zehn Finger weit überschritten. Beim Rechnen hatte abstrahierendes Denken spätestens da angefangen, wo die zu zählende Gegenstände nicht mehr vor Augen waren. Sechzehn pralle Säcke mit Getreide waren dann eben nur noch ein mageres Zeichen auf dem Tontäfelchen oder Papier. Je größer die darzustellende Menge, um so schwieriger war es, sie durch Zeichen zu symbolisieren. Komplizierte Verfahren aber hemmten sowohl alltägliche Geschäfte als auch außerordentliche Kalenderberechnungen.

Dieses Problem lösten schon im 6. Jahrhundert indische Mathematiker, indem sie begannen, das Dezimalsystem zu entwerfen und die faszinierende Null erfanden, ein wahres Zauberzeichen. Wären nicht die Araber gewesen, hätten wir Europäer von dieser Großtat noch später erfahren, als es schon der Fall war. Die arabischen Eroberungszüge in den Osten brachten als Beute aus Indien die Schreibweise der Ziffern von null bis neun mit und konnten damit die zehn bilden mit allen ihren Vielfachen. Diese Kenntnisse hinterließen die Araber im von ihnen besetzten Westen. Aber um 1200 brachte auch der italienische Mathematiker Leonardo Fibonacci das arabische Zahlen- und Rechensystem von seinen Reisen mit und stellte es zusammen mit einem arabischen Rechenbrett seinen Zeitgenossen vor. Diese zögerten zuzugreifen, die einfachen Leute rechneten weiter wie bisher und benutzten fleißig die zehn Finger dazu und manche Gelehrte schauten misstrauisch auf die heidnischen Ziffern und hielten die Null sogar für ein Teufelszeichen.

Der Argwohn scheint verständlich, wenn wir die Eigentümlichkeiten der Null bedenken. Sie selbst ist nichts (lateinisch:nullus=nichts), aber trotzdem schenkt sie der Zahl, die links von ihr steht, einen höheren Wert und weitere Nullen, die rechts stehen, erhöhen ebenfalls den Wert. Auch das indische Wort für Null bedeutet nicht-vorhanden, inhaltslos und gibt Anlass über das Potenzial nachzudenken, das in der Leere steckt und zu zweifeln an der allgemeinen Geringschätzung des Nichts, das ein mehrfaches, aber von was?, verursachen kann.

Wem das zu abgehoben ist und nicht kapiert, wird nicht auf drei zählen können. Wer seine sieben Sachen nicht zusammenhält, ist sowieso auf verlorenem Posten. Damit das nicht passiert, hängen wir unsere geplanten Besorgungen an Zahlen auf wie an Kleiderhaken: Erstens: Brötchen holen, zweitens Firma Meier anrufen, drittens….Elementare Mnemotechnik, die aber meistens schon vor der Zehn aufgibt. Nur im Abzählreim der Kinder wird durchgehalten „sieben, acht, gute Nacht“ und dann aber „neun, zehn, du musst gehn“ und schon hat eines die Arbeit, die anderen zu suchen.

Überhaupt scheint die Zehn in den Kinderreimen nichts Gutes zu bringen, ähnlich wie den Armen, die den Zehnten als Steuer zu zahlen hatten. Zehn kleine Zappelmänner, Heinzelmänner oder gar Negerlein, die sich in der jeweils ersten Reimzeile noch munter versammeln, werden in zehn Strophen durch traurige Schicksalsschläge schrittweise auf null dezimiert. In pädagogischen Schonversionen schreit zwar in der letzten Verszeile ein Stimmchen „hurra und ist wieder da“. Aber das klingt wenig überzeugend, da wir nicht voraussetzen können, dass sich das Potential der Null überall herumgesprochen hat.

Die fallende Tendenz von Zehn nach Null dagegen entspricht recht genau der Erfahrung kommender Katastrophen. Das jiddische Lied „Tsen Brider sajnen mir gewesen…“ führt das besonders deutlich vor. Die zehn Brüder scheitern alle beim Handel mit verschiedenen Waren. Unbarmherzig konsequent misslingen die Stationen jüdischer Uberlebenskünste bis auch der Letzte verhungert. Entstanden ist das Lied während der Emigrationswelle osteuropäischer Juden um 1900, von da ausgehend wurde es zum Begleiter der Verfolgten durch Ghettos und Pogrome, durch Konzentrationslager und durch die Zeit danach. Das „Oj“ am Ende jeder Strophe entsetzt sich und klagt, es allein durchbricht das Zählen, das teilnahmslos die Zahlenstufen heruntertropft auf ein unausweichliches Ende zu. Nach dem Tod des Letzten ist das vollendete Ganze, das die Zehn bildet, zerstört.

Ein Bruder bin ich jetzt geblieben

Und ich handel mit Licht

Sterben tu‘ ich jeden Tag

Denn zu essen hab ich nicht.

Oy oy oy oy oy, oy oy oy oy oy

Eine Elf zu nennen, erscheint als närrischer Gedanken. Nicht umsonst fungiert die Elf in der sogenannten fünften Jahreszeit als Narrenzahl.

Sie hat nur kurz Saison, während die zehn klugen und törichten Jungfrauen in Stein gehauen die Jahrhunderte überdauern und uns an den Portalen der meisten mittelalterlichen Dome erwarten. Seit der Evangelist Lukas das Gleichnis von ihnen erzählte, wurden sie zu einem bevorzugten Bildmotiv. Fünf der jungen Frauen waren klug und ausdauernd genug, lange Zeit auf den Bräutigam, auf Christus, zu warten und ihm mit erhobenen Lampen in den Händen entgegen zu gehen; fünf waren ungeduldig, gaben die Hoffnung auf sein Kommen auf und löschten die Lampen. Vielleicht erlagen sie in der Langeweile des Wartens den Verführungen ihrer fünf Sinne und verloren ihre eigentliche Absicht aus den Augen.

Im Neuen Testament berichtet der Evangelist Lukas noch von einer Gruppe von zehn Aussätzigen, die Christus wunderbarerer Weise heilte, doch beeindruckender tritt die Zahl zehn im Alten Testament auf, als der Herr nicht heilend, sondern strafend, „Zehn Plagen“ über Ägypten sendet. Er will den Pharao zwingen, die Israeliten auswandern zu lassen in das Land, das sie als ihre Heimat betrachteten, aus der sie vertrieben wurden. Jede Weigerung des Pharaos, den Abzug der Israeliten zu genehmigen, zieht als Strafe eine Katastrophe für das ägyptische Volk nach sich. Frosch-, Mücken-, Heuschrecken- und sonstige Ungezieferplagen, Krankheiten und Seuchen für Menschen und Tiere, Finsternis und schließlich der Tod aller erstgeborenen Kinder der ägyptischen Familien. Zehn Katastrophen propagieren einen mächtigen Gott, der Partei ergriffen hat für sein Volk. Viel mehr als zehn Generationen werden beim Schildern des Mythos an den Fingern abzählen, in welcher Weise Gott das tat.

Moses war derjenige, der beim hebräischen Exodus für das Volk sprach und handelte. Der Überlieferung zufolge trat er auch für uns Heutige in Aktion, denn Gott übergab ihm die beiden Gesetzestafeln mit den Zehn Geboten, einer Aufstellung der wichtigsten Richtlinien, die das menschliche Leben diesseits und jenseits, individuell und sozial zu regeln im Stande sind. Die Zehn Gebote sind in variierten Formen eingegangen in Gesetzgebungen und Verfassungen und werden heute eher Grund- und Menschenrechten genannt. Dass man die zehn Gebote an den Fingern aufzählen konnte, erleichtert ihr Transport durch die weiten räumlichen und zeitlichen Distanzen, bewahrt sie allerdings nicht vor Verletzungen.

Und wieder zeigt die Narrenzahl elf ihre Herkunft. Wer die zehn Gebote übertritt, ist nicht nur ein Verrückter, der sich außerhalb der menschlichen Gemeinschaft begibt, sondern er ist auch ein Sünder, einer der nicht mehr dazugehört und nichts mehr zu verlieren hat. Prompt nimmt er sich alle Narrenfreiheit und heute präsentiert er ahnungslos ab 11.11. jeden Jahres im Elferrat.

Das Irreguläre der Elf überschreitet die geschlossene Vollkommenheit der Dekade (lat.griech.: Anzahl von zehn), die alle Zahlen umschließt und somit vollständig ist. Nach früherer Auffassung ist nur die Zehn imstande, den gesamten Kosmos zu beschreiben. Wer so denkt, beabsichtigt sicher nicht, Nullen hinter der eins zu sammeln und „Wer wird Millionär?“ zu fragen, sondern er will verstehen, wie die Welt konstruiert ist, wie sie sich ordnet, welche Gesetzmäßigkeiten in ihr eingeschrieben sind. Dieses Problem löste man von alters her gern durch die Anwendung von mathematischen und geometrischen Modellen. Dementsprechend gewannen Zahlen und Ziffern eine symbolische Bedeutung, die weit über die Repräsentation ihrer Menge hinausging.

In den Lehren der antiken Philosophen bestimmten Zahlen, Proportionen und geometrische Formen die vorgefundene Natur und der menschliche Geist brauchte sie nur aus dieser herauslösen und festzuhalten. Diesen mathematischen Bauteilen wurden noch die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde zugeordnet, sowie die schwierig zu erklärende Substanz des Äthers. Damit waren Stoffe und Mengen gesammelt, von denen man annahm, aus ihnen die Struktur des Kosmos verstehen und darstellen zu können. Ein recht revolutionäres Vorhaben gegenüber Glaubenstraditionen, die die Macht der Götter undurchschaubar lassen wollten. Nicht grundlos betrieben philosophische Schulen ihre Wissenschaft oft nur im Geheimen.

Charakteristisch ist dies für die mittelalterlichen Alchemisten, die sich unter anderem auf dieses Gedankengut bezogen und durch ihre Praktiken den Schöpfungsakt nachvollziehen wollten. Das wird vielleicht verständlicher, wenn wir bedenken, dass die Alchemisten die Vorläufer der Chemiker und Biologen waren, die auch heute unermüdlich probieren, wie sie Leben in Retorten ziehen und Gestaltung unserer Erbsubstanzen optimieren können.

Alle versuchen, die Welt verständlich und manipulierbar zu machen, forschen dafür nach Formen und Formeln, bearbeiten Zahlenmaterial der alten babylonischen, persischen und arabischen Lehren der Astrologie und Magie, sowie das der heutigen computergenerierten Messungen und Statistiken.

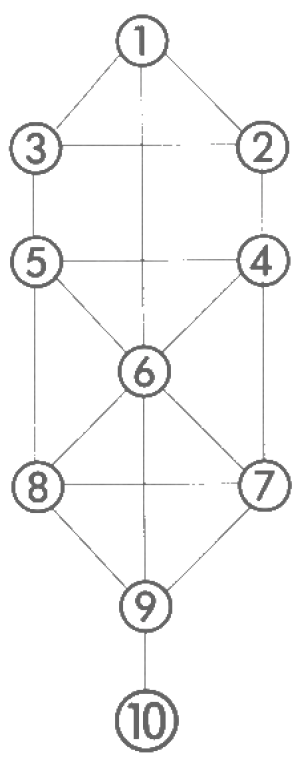

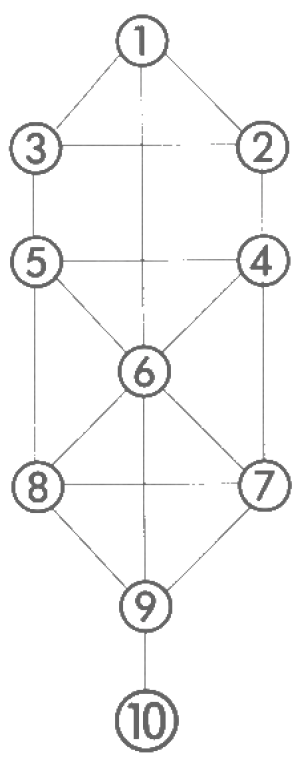

Eine ergiebige Quelle für dieses Unternehmen war auch die jüdische Geheimlehre, die sich im 12. Jahrhundert im europäischen Raum ausbreitete: die mystisch-theosophische Kabbala. Sie operierte daran, hinter den Texten der heiligen Schriften eine verborgene Botschaft zu ermitteln, die in Entsprechungen von Buchstaben und Zahlen verschlüsselt sei. Wieder wurde die Welt in Zahlen eingefangen. Im Zentrum dieser Lehre ist der Zefiroth-Baum. Er enthält die zehn Urzahlen, di e sich mit den zweiundzwanzig Buchstaben des hebräischen Alphabets verbinden und dem zufolge die gesamte Schöpfung darstellen können. Das bildliche Zeichen der Sefiroth in einfachster Form erinnert an ein zehnteiliges Molekülmodell, doch wurde es bis ins 18. Jahrhundert hinein in schier unendlicher künstlerischen Vielfalt variiert. Die zehn Sefirothe sind die zehn Potenzen Gottes, die einen lebendigen Organismus bilden und unterschiedlich benannt und illustriert werden. Das wabenförmige Gebilde spielte seine Zehnerrolle in jüdischen Überlieferungen, in christlichen Interpretationen, in wissenschaftlicher Alchemie; es wurde in Korrespondenz gebracht mit dem geozentrischen Schalenmodell des Universums, Shakespeares Hamlet bezog sich darauf und Goethe verwendete 1773 eine komplizierte Spielart der Sefiroth in seinem dramatischen Fragment „Prometheus“.

e sich mit den zweiundzwanzig Buchstaben des hebräischen Alphabets verbinden und dem zufolge die gesamte Schöpfung darstellen können. Das bildliche Zeichen der Sefiroth in einfachster Form erinnert an ein zehnteiliges Molekülmodell, doch wurde es bis ins 18. Jahrhundert hinein in schier unendlicher künstlerischen Vielfalt variiert. Die zehn Sefirothe sind die zehn Potenzen Gottes, die einen lebendigen Organismus bilden und unterschiedlich benannt und illustriert werden. Das wabenförmige Gebilde spielte seine Zehnerrolle in jüdischen Überlieferungen, in christlichen Interpretationen, in wissenschaftlicher Alchemie; es wurde in Korrespondenz gebracht mit dem geozentrischen Schalenmodell des Universums, Shakespeares Hamlet bezog sich darauf und Goethe verwendete 1773 eine komplizierte Spielart der Sefiroth in seinem dramatischen Fragment „Prometheus“.

Das Modell des Pythagoras (6oo v.Chr.) verschwandt ebenfalls nicht aus dem Gedächtnis der Menschen. Es bestand aus zehn Punkten, die ein gleichseitiges Dreieck bildeten. Weil in ihm sämtliche Zahlen der Dekade enthalten waren, umfasste die Zehn alle Dinge und Phänomene des Universums, sie war vollkommen in den Augen der Pythagoräer.

Für uns hat dieses Modell eine weitere sympathische Eigenschaft: Es visualisiert die musikalische Harmonie des Weltaufbaus. Nach Pythagoras klingt der Kosmos, und zwar in konsonanten Intervallen der Oktav, der Quinte und der Quart. Die Zahlen ihrer Proportionen sind 2:1, 3:2, 4:3, Tetraktys genannt. Das Gesetz der proportionalen Teilung einer Saite wird zum Raster von allem Existierenden. Der Tetraktys ist auch der Urgrund der Weltseele über die Platon (42 8-348 v.Chr.) im „Timaios“ referiert.

8-348 v.Chr.) im „Timaios“ referiert.

Diese zur Zehn führende Symbolik des Tetraktys wanderte über die Schwelle der beginnenden christlichen Zeitrechnung, überwandt den Anfang der Neuzeit und beschäftigte, wie das Weltmodell der Sefiroth, immer wieder Mathematiker und Philosophen selbst noch zu Zeiten Newtons (1642-1727).

Die zu Grunde liegende Zahlensymbolik, die den Anspruch an die Zehn als vollkommene Zahl illustriert, ist folgende:

Im Tetraktys ist die Eins der Ursprung alles Seienden, ein Synonym für Gott, der nicht nur die Harmonie, sondern auch das Chaos in sich trägt.

Die Zwei spaltet sich ab vom Einen, schreitet voran, bedeutet also Entwicklung, Fortpflanzung, aber auch Polarität; die Zwei ermöglicht das Teilen, das Vielfalt ergibt und damit den Wechsel.

Die besondere Vollkommenheit der Drei beruht in ihrer Symmetrie und in ihrer Fähigkeit zur Synthese, die sie aus ihrem Anfang, Mitte und Ende gewinnt. Nicht von ungefähr stellen sich Christen die Komplexität Gottes als Dreifaltigkeit vor. Sicher folgt die Dominanz der Dreiheit in unserem Bewusstsein auch unseren Erfahrungen, wie Geburt, Leben und Tod, wie Himmel, Erde und Wasser wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Die Vier hatte im pythagoräischen Zahlenverständnis besonderes Gewicht. Nicht nur, weil vier Elemente angenommen wurden, vier Himmelsrichtungen existieren und der Mensch vier Extremitäten hat, sondern auch, weil sie benötigt wurde, um zur vollkommenen Zehn zu gelangen: 1+2+3+4 = 10

Die Bedeutungen, die den Zahlen beigelegt wurden, lassen ahnen, warum ihr Ergebnis, die Zehn, als heilig betrachtet wurde. Genauer blickend, lässt sich eine philosophische Position erkennen, in der die Welt mathematisch strukturiert ist. Alles, was in ihr geschieht, befindet sich in einer rationalen Ordnung, zu der wir die Zahl als Schlüssel haben.

“Schreite von der Einheit bis zur Vierzahl fort, so entsteht die Zehn, die Urmutter aller Dinge“, sagte Pythagoras und glaubte, damit gefunden zu haben, wonach Einstein vergeblich suchte und Heerscharen von Naturwissenschaftlern heute immer noch forschen: eine Weltformel. Sie scheint schon längst errechnet zu sein: Es ist die Zehn.

Beitrag zu ZEHNARIO, Die Netzwerkzeitung zu »10«, Jubiläumsausgabe 1997 – 2007, www.tosch-kommunikation.de